Déverrouiller le potentiel de la blockchain

(Cet article est issu de L'Édition n°16)

La blockchain, ou chaîne de blocs, connaît aujourd’hui un déploiement plus large, qui nécessite la levée d’un certain nombre de verrous scientifiques, technologiques et juridiques sur lesquels travaillent les scientifiques de l’Université Paris-Saclay.

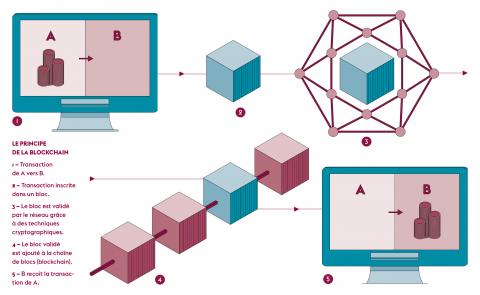

Bitcoin (2008) et Ethereum (2015) pour les plus connus, Zcash (2016), Tezos (2018) ou encore Algorand (2019) pour les plus récents. Dotés de millions d’utilisateurs dans le monde, ces différents réseaux d’échanges de cryptomonnaies (token) reposent sur la technologie blockchain. Celle-ci s’apparente à une base de données partagée, transparente et sécurisée, qui fonctionne de façon décentralisée et sans intermédiaire de contrôle. Assimilée à un registre distribué, elle comporte tout l’historique des transactions réalisées sur le réseau par les participants. Les transactions sont regroupées et inscrites au sein de blocs de données qui s’enchainent les uns aux autres. Avant d’être ajouté à la chaîne, chaque nouveau bloc est préalablement validé par les participants selon des techniques propres à la blockchain. Au final, chaque utilisateur possède la même copie du registre.

Encore largement associée au transfert d’actifs dans l’inconscient collectif, cette technologie de stockage et de partage d’informations s’étend désormais à d’autres secteurs (santé, supply chain, propriété intellectuelle, gouvernance, vote, énergie, automobile…) et intéresse de plus en plus le monde industriel. Pensée au départ pour être publique et ouverte à tous – un format qui reste encore le plus populaire –, la technologie a accouché de formes privées dont l’accès se limite aux seuls utilisateurs autorisés, comme celles développées par les entreprises.

Il était une (des) fois la preuve de travail

Si toute une série de paramètres varie d’une blockchain à l’autre, le mécanisme de validation des nouveaux blocs de données, ou protocole de consensus, est la pierre angulaire du maintien de la cohérence du système. À l’apparition de Bitcoin et largement reprise par les blockchains publiques suivantes, la méthode utilisée est la proof of work (preuve de travail ou preuve de calcul) ou PoW, basée sur la résolution de problèmes algorithmiques. Ce mécanisme de validation répond à une logique crypto-économique : l’utilisateur qui résout le premier l’algorithme voit ses efforts (et sa puissance de calcul) rétribués par le versement de tokens. Dans ces conditions, il devient plus rentable pour les participants de vouloir sécuriser le réseau que de l’attaquer. « Si pour valider les blocs, une personne doit réaliser un effort et est rémunérée en retour, elle sera plus encline à respecter le protocole et ne pas mettre en péril la blockchain », confirme Sara Tucci-Piergiovanni, cheffe de laboratoire et experte blockchain du Département ingénierie des logiciels et des systèmes (DILS) du CEA-List (Univ. Paris-Saclay, CEA). Et plus un réseau dont le mécanisme de validation se base sur la PoW comporte d’utilisateurs, plus sa sécurité est garantie.

Toutefois, même si elle est jugée quasi infaillible et infalsifiable, la blockchain n’est pas à l’abri d’attaques, comme celle dite de 51 %. Elle se produit lorsqu’un des utilisateurs dispose de suffisamment de puissance de calcul pour être dominant et prendre le contrôle de la blockchain. Un type d’attaque peu probable dans le cas des grosses blockchains, mais qui devient possible avec les plus petites.

Un des principaux problèmes des blockchains dont le protocole de consensus se base sur la preuve de travail est leur voracité énergétique. « Les plus optimistes disent que pour valider une transaction grâce à la PoW, cela équivaut à consommer autant d’énergie qu’une maison de quatre personnes par jour en France », commente Sara Tucci-Piergiovanni. Et rien que sur Bitcoin, les nombres de transactions s’élève en moyenne à 330 000 par jour.

Outre son coût énergétique et écologique, la PoW limite aussi le passage à l’échelle : « les blockchains publiques les plus populaires, comme Bitcoin et Ethereum, rencontrent des problèmes d’engorgement : une dizaine de transactions par seconde tout au plus, ce qui est relativement faible. On doit trouver des systèmes de consensus, de représentation de données et de structuration des transactions plus performants, pour passer à plusieurs milliers de transactions par seconde », signale Daniel Augot, chercheur à Inria Saclay et membre du collectif de recherche académique francilien BART (Blockchain Advanced Research & Technologies).

L’enjeu de la preuve

C’est pour ces raisons qu’une autre méthode pour atteindre le consensus distribué, apparue ces dernières années, gagne du terrain au sein des blockchains publiques : la proof of stake (preuve d’enjeu) ou PoS, qui n’implique pas de consommation énergétique. La PoS ne demande pas aux utilisateurs d’utiliser leur puissance de calcul, mais de prouver qu’ils détiennent un certain montant de cryptomonnaie dans la blockchain. « Plus l’utilisateur a d’avoir dans le système, plus il a de chances d’être choisi comme validateur des blocs », souligne Daniel Augot. Comme l’utilisateur engage son argent et que l’argent investi est bloqué, il a tout intérêt à participer à la bonne marche du système. Un mécanisme au coeur du fonctionnement des blockchains Cosmos, Cardano ou Tezos, et qu’Ethereum s’est engagée à appliquer d’ici fin 2021.

« Avec la preuve d’enjeu, il y a toutefois une petite probabilité que deux validateurs soient choisis en même temps pour valider une transaction et l’inscrire dans le prochain bloc. Cela peut produire deux blocs concurrents, dont l’un des deux doit être rejeté. Si cela arrive, la règle est de choisir la chaîne la plus longue », signale Sara Tucci- Piergiovanni. Un nouvel algorithme développé et appliqué par certains protocoles blockchain, comme Hyperledger et Tendermint, évite cette incohérence temporaire. Cet algorithme de consensus, appelé byzantine fault tolerant (BFT), est tolérant aux failles de communication du réseau et fait appel à une liste de validateurs connue au départ. Et pour encore plus de sécurité, les blockchains les plus récentes combinent PoS et BFT : « elles comportent un comité de validateurs qui a pour mission de signer chaque nouveau bloc généré à travers un algorithme BFT. Si un quorum de signatures est atteint pour un bloc donné, alors celui-ci est accepté immédiatement par le reste du réseau, et ça recommence de la même façon pour un nouveau bloc », explique Sara Tucci-Piergiovanni.

Au CEA-List, les chercheurs ont récemment analysé le protocole de consensus BFT de la blockchain Tendermint. « On y a trouvé quelques failles et vulnérabilités qui ont depuis été corrigées », évoque Sara Tucci-Piergiovanni. Ces travaux ont aussi confirmé la capacité de Tendermint à tolérer jusqu’à un tiers de participants malveillants, sans que cela mette en danger la cohérence du système. À l’heure actuelle, l’équipe travaille sur les blockchains low power, comme Tezos, qui utilisent la PoS et l’algorithme BFT. « On continue d’améliorer la sécurisation et les performances de ces systèmes. »

Prouver sans montrer

Garantir la confidentialité des transactions, alors que dans une blockchain publique, par essence ouverte, tout le monde voit tout, est un des autres enjeux – cryptographique – à résoudre. Et la solution pourrait venir de la technique zero knowledge proof (ZKP) adoptée par la blockchain Zcash, qui permet de prouver que les critères de validité de la transaction ont été satisfaits sans avoir à les montrer en clair, c’est-à-dire sans donner les éléments de la preuve. Ni l’émetteur, ni le destinataire ou le montant de la transaction ne sont connus. « Un peu comme si dans le jeu “Où est Charlie ?”, pour prouver qu’on a trouvé le personnage dans l’image sans le montrer précisément, on superposait une feuille bien plus grande et perforée à l’endroit exact du personnage », compare Daniel Augot.

Autre avantage de la ZKP : les preuves apportées sont bien plus courtes que la vraie preuve. Grâce à ce raccourcissement, il est possible de valider un grand nombre de transactions grâce à une seule preuve. « La zero knowledge proof excite beaucoup les gens, notamment les industriels, en tant que solution pour passer à l’échelle, et d’importants efforts de standardisation sont actuellement mis en oeuvre sur cette technologie », constate Daniel Augot.

La vérification des contrats intelligents

Un autre des attributs de la blockchain intéresse également grandement les industriels : les smart contracts (contrats intelligents ou autonomes). Assez petits – ils font entre une trentaine et une centaine de lignes de code –, ces programmes informatiques exécutent automatiquement au sein du réseau un ensemble d’instructions prédéfinies, sans qu’une intervention humaine soit nécessaire une fois démarrés. Bien des enjeux portent sur leur langage et leur vérification. « Il s’agit de développer des outils de vérification pour que les utilisateurs, notamment les industriels, soient en mesure de décrire leur programme et son comportement normal », explique François Bobot, chercheur au DILS du CEA-List. Ces outils doivent à la fois réussir à aisément exprimer les propriétés du programme et à les vérifier. « Or le milieu des smart contracts est très actif. Il existe énormément de langages informatiques pour les coder : des nouveaux, mais aussi des anciens mis au goût du jour. »

Au CEA-List, François Bobot et ses collègues utilisent la plateforme Why 3 développée par le Laboratoire de recherche en informatique (LRI) – devenu le Laboratoire des méthodes formelles (LMF – Univ. Paris-Saclay, ENS Paris-Saclay, Inria, CentraleSupélec) – pour vérifier ces programmes. « Why 3 dispose d’un langage assez puissant et de beaucoup d’outils pour facilement exprimer les propriétés voulues. On l’utilise pour aller vers les langages de programmation qu’utilisent les industriels, comme Solidity. » L’équipe fait appel aux méthodes formelles, telles que l’interprétation abstraite, la vérification déductive, la vérification de modèle ou model checking. « À l’aide de formules mathématiques, on essaye de décrire le plus finement possible le comportement du programme qui est attendu, de manière à vérifier qu’il suit bien son cahier des charges. »

De nouveaux secteurs d’application

Aujourd’hui, la blockchain se déploie de plus en plus dans des domaines où la traçabilité et l’audit de produits est essentielle, comme la supply chain (chaîne d’approvisionnement). BART et IRT System X mènent par exemple un projet de carnet de suivi de véhicule. L’idée est d’enregistrer dans une blockchain toutes les interventions réalisées, de la numérotation des pièces détachées dans l’usine jusqu’à l’arrivée du véhicule à la casse. Il s’agit de construire pour un produit un passeport conforme à un ensemble de règles et de critères imposés par les législations. « Aujourd’hui, il n’y a pas d’autorité centrale de contrôle capable de faire un travail de validateur transnational. Et il n’y a pas d’autre technologie que la blockchain pour répondre à ce défi », constate Sara Tucci-Piergiovanni.

Dernièrement, le CEA-List a travaillé avec TEO (The Energy Origin), la start-up incubée par Engie, et Bureau Veritas, le leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, pour lancer une application de traçabilité de l’énergie verte s’appuyant sur la blockchain et l’exécution de smart contracts. « Il s’agissait de s’assurer que les lignes de crédits d’énergie verte produites à un endroit n’étaient utilisées qu’une seule fois ailleurs », signale François Bobot. Avec la start-up Connecting Food, le CEA-List tente d’inciter les acteurs de la filière alimentaire à entrer leurs certificats dans la blockchain pour une transparence accrue.

La place du juridique

Au-delà des problématiques technologiques, la blockchain soulève des questionnements juridiques et règlementaires, que le législateur commence tout juste à s’approprier. Et le travail n’est pas simple. « La technologie n’est pas stable, tous comme ses usages. Or il est difficile d’encadrer juridiquement un objet en évolution », annonce Mélanie Clément-Fontaine, chercheuse au laboratoire de Droit des affaires et nouvelles technologies (DANTE – Univ. Paris-Saclay, UVSQ). Trouver le bon timing pour légiférer n’est pas aisé. « Si on intervient trop tôt, la règle empêche le développement de la technologie. » L’aspect transfrontalier de la technologie ne facilite pas non plus l’application de règles simples.

« Cela ne veut pas dire pour autant qu’il y a un flou juridique, car on dispose d’un arsenal juridique sur lequel s’appuyer. Tout l’enjeu est de réussir à l’adapter aux usages de la blockchain », nuance Mélanie Clément-Fontaine. Logiquement, le domaine des crypto-monnaies, où la technologie est la plus avancée, est le premier dans lequel le droit s’est inscrit : « il est venu clarifier la qualification des tokens, qui n’ont pas un statut de monnaie mais d’actif numérique ». La loi PACTE (plan d’action pour la transformation des entreprises) promulguée en 2019 autorise la création de titres financiers (actions) sous blockchain. « Grâce à elle, il est désormais possible d’émettre des titres financiers, ce qui était auparavant réservé aux banques », signale Véronique Magnier, chercheuse à l’Institut droit éthique patrimoine (IDEP – Univ. Paris-Saclay). La loi est également venue ajouter un principe d’équivalence : un titre financier sur blockchain a la même portée qu’un titre sur un compte bancaire. Un principe qui remet en cause l’hégémonie des banques et que l’Autorité de la concurrence surveille par ailleurs. « Quand des acteurs possèdent leur propre crypto-monnaie, cela crée un écosystème qui joue sur la concurrence. Le consommateur est capté et verrouillé dans ce système », souligne Mélanie Clément-Fontaine.

Une autre question, résolue par la loi Sapin II de 2016, est celle de l’encadrement fiscal des transactions réalisées dans la blockchain, et c’est l’application d’un prélèvement forfaitaire qui a été retenue. Sur la question du blanchiment d’argent, là aussi le droit est intervenu en adoptant en 2019 une loi qui lève l’anonymat des utilisateurs en cas de contrôle par l’administration fiscale et les pouvoirs publics. « Le rôle de l’État est de s’assurer que les individus sont protégés lorsqu’ils ont recours à cette technologie : il se montre attentif au respect des données à caractère personnel, au droit du consommateur et à l’absence d’escroquerie ou d’action illicite », résume Mélanie Clément-Fontaine.

Bouleverser la gouvernance des entreprises

L’inscription de titres financiers dans une blockchain ouvre tout un champ des possibles en matière de gouvernance des entreprises. Classiquement, la détention d’actions dans une entreprise accorde à une personne le droit de voter lors des assemblées générales. Si le droit français autorise depuis 2001 le vote à distance, notamment électronique, il est en pratique assez peu utilisé car jugé insuffisamment sécurisé. « Il y a eu de nombreux cas de fraudes. Les entreprises sont demeurées très frileuses visà- vis de ce mode de scrutin », signale Véronique Magnier. Mais la crise sanitaire actuelle est venue tout changer. La suspension des déplacements et des réunions en présentiel a obligé les entreprises à développer des plateformes de vote sous blockchain, la plupart privées.

La blockchain promet également de soulager la gestion administrative des entreprises. En France et à l’étranger, les sociétés sont soumises par la loi à la tenue de nombreux registres : celui des mouvements de titres ou registre des actionnaires, ceux des procès-verbaux d’assemblées d’associés et d’actionnaires, les livres comptables… « La vraie révolution pour les directions juridiques des entreprises serait de transférer sur une blockchain tout l’historique de ces registres habituellement conservés sous format papier. Un transfert qu’il faudra toutefois anticiper, pour éviter toute rupture de l’information. »

L’argument de la preuve juridique

Dans le domaine de la propriété intellectuelle, la blockchain constitue un bon moyen de démontrer l’existence de l’antériorité d’une création. « Les personnes sont titulaires de droits et si quelqu’un les conteste, il doit prouver l’existence d’un droit antérieur », souligne Véronique Magnier. La preuve étant au coeur du droit lors d’un procès, à quel type de preuve la blockchain s’apparente-t-elle ? Les droits français et européen prévoient différents modes de preuve : preuve littérale ou écrite, preuve par témoin, preuve par indices et présomptions, aveu et serment. Parmi les preuves écrites, la loi reconnaît la preuve numérique et la valeur d’un écrit numérique, qui doivent répondre à une certaine fiabilité. « À partir du moment où il y a un protocole cryptographique, on considère que la preuve est avancée. Mais tant qu’un législateur français ou européen n’aura pas dit qu’une preuve par blockchain équivaut à une preuve avancée ou une preuve simple, on restera dans le flou. » Ce qui n’empêche pas certains avocats de protéger dès à présent la propriété intellectuelle de leurs clients en utilisant des plateformes blockchain dédiées. « La question sera de voir comment réagira un juge face à ce type de preuve lors d’un procès. »

Dans l’immédiat, un effort de formation des juristes et des personnels des entreprises est à prévoir. « Aujourd’hui, les entreprises n’ont pas forcément en tête toutes les applications possibles de la blockchain. Les personnes doivent être formées pour comprendre cette technologie et la maîtriser », commente Véronique Magnier. Un virage technologique à la source d’un questionnement sociologique, certains métiers étant amenés à disparaître au sein des entreprises. « Cela demandera forcément d’arbitrer entre intelligence humaine et intelligence artificielle », avise la chercheuse.

Publications

- Yackolley Amoussou-Guenou et al. Rational vs Byzantine Players in Consensus-based Blockchains. AAMAS 2020: 43-51.

- Zeinab Nehaï, François Bobot. Deductive Proof of Industrial Smart Contracts Using Why3. Formal Methods. FM 2019 International Workshops.

- Mélanie Clément-Fontaine. Les smarts contracts et la propriété intellectuelle, dossier spécial La blokchain dans l’univers de la mode, Dalloz IP/IT 2018/10, pp.540-543.

- Véronique Magnier, Patrick Barban. The Potential Impact of Blockchains on Corporate Governance: A Survey on Shareholders’ Rights in the Digital Era. 2019.